Aersmith

A Little South of Sanity(Live)

1998

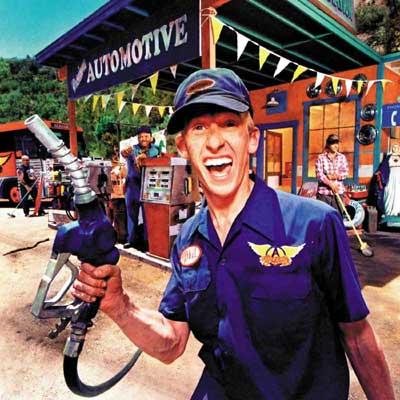

紛うことなきライブバンドの実力

76年「Rocks」で聴かせたM3「Rats In the Cellar」(=地下のドブネズミ)の頃までのような毒気、猥雑さ、ドラッグ的な狂気から抜け出し、しなやかなタフネスを手に入れたAerosmith。凋落寸前のところを87年「Permanent Vagation」、そして翌88年「Pump」でシーンに君臨し続けることを約束されました。そしてライブ・アルバムである本作は、所謂「第二期」の彼らが奏でる正真正銘の生のサウンドでした。倉庫的なくぐもった音像からは一歩離れ、よりシンプルにロックを奏で、スタジアム・ロック的な響きを持つ名盤です。

収録されているのは、ライブ一本というわけではなく、様々なライブから寄せ集められたものですが、「Toys~」「Rocks」をプロデュースしていたジャック・ダグラスの手腕により、まるで一本のライブかのように再現されているのも素晴らしい点です。また「第二期」以降の作品が積極的に収録されていることもあり、ライブ・アルバムとしての取っつきにくさを粗方排除したように感じます。

ジャムにはじまりジャムに終わる

このバンドのジャムが、狂乱的に格好いい事は76年「Rocks」のアウトロを聴けばご理解いただけるかと思うのですが、そのジャムを無論ライブとして放出したのが本作です。【Disc 1】M2「Love in an Elevator」ではジョー・ペリーのGにバンドそのものが追随して、狂ったジャムを聴かせます。これはジャズ的なアプローチのインプロヴィゼーションというよりも、バンド・アンサンブルを頼りにした、エアロの一つの技、或いは伝統的な形式・様式のようにも感じられます。

またM7「Livin’ on the Edge」から次曲「Cryin’」「Rag Doll」「Angel」に至る流れは、まるでオリジナルかのような流麗さを持ち、リフをざくざく刻んでいくブラッド・ウィットフォードの”クラシック”を感じ取ることができます。特に「Rag Doll」におけるブレイクからBPMを落としたM10「Angel」へ移行する刹那もまた素晴らしい展開です。

M12「Amazing」ではスティーヴンの得意技、連続シャウトも炸裂し、「声」としての全盛期を見事にドキュメントしています。

【Disc 2】M1「Back In The Saddle」はご存知名盤「Rocks」からの一曲ですが、基本となるリフに忠実であるブラッド・ウィットフォードの存在は、極めて重要です。やはりリードパートを弾くジョーに耳が行きがちですが、アンサンブルの軸を保ち続けるブラッドの存在もきらりと光っています。また、地を這いずるようなブルーズの生々しい感触に塗れているのも、このバンドのライブの一つの魅力です。

お馴染みのリフからスタートするエアロ版M8「Walk This Way」は、ややヘヴィネスに重きを置き、ブルーズ直系のアンサンブルが実に気持ち良いです。大幅なアレンジメントが加えられた伸びのあるジョーのGソロも聴き所の一つで、リズムセクションと一体となって強烈なグルーヴを生み出すさまは圧巻です。そして、やはり何といってもこのバンドのフロントマンであるスティーヴン・タイラーの声は、まさに唯一無二の響きを誇り、ロックスターとしての矜持をその声に宿しています。特にM10「What It Takes」におけるスティーヴンの声の伸びは、まさに神から与えられた声であることに、疑う余地はありません。

ラストM11「Sweet Emotion」はU2的な深さを持つアレンジとなり、本作を締める大団円的構成で演られています。Aメロのリフの切れ味もさることながら、AC/DC的な、或いはZep的な、しかしそれでいてやはり多分にブルーズの成分を多く含んだ土っ気の多いサウンドとなっています。アウトロのジャムは、タイトでありながら、本作の最後を飾るに相応しい展開になっています。

エアロスミスの良作ライブ・アルバムである本作。ライブ・バンドとしての実力も勿論ながら、オリジナルの素晴らしさもまた再発見できる素晴らしいアルバムです。個人的にはベスト・アルバムを聴くよりも満足度の高い一枚です。是非。

CONTACT

ワダアサト

OMOTE TO URA E-SHOP