新型コロナウイルスによる「コロナショック」とも呼べる怒涛の情勢だった2020年。東京五輪も延期になり、未曾有の事態となった年もそろそろ終わろうとしている。

例年よりも家にいる時間が多く(特に上半期)、そのおかげで(?)音楽を聴く機会が増えた。そこで、昨年も行ったように2020年のベストアルバムを計10枚OMOTE TO URAが選択していきたい。

2019年のベストアルバムはこちら。

2020年のベストトラックはこちら。(2020年によく聞いた楽曲。2020年の楽曲ではありません。)

【選択の条件】

・2020年1月1日から2020年12月9日(記事執筆現在)までに発売されたミニアルバム、EPを含むオリジナルアルバムとする。

【選択の基準】

・知名度の高低や、音楽フリークからの評判、トレンドなどは考慮せず、あくまで自分がが良いと感じたものとする。

・「良いと感じた」というのは、何度も繰り返し聴けることや、アルバムとしてのまとまりがあり、来年以降も聴くだろうなと感じるもの。

・掲載は順不同。

【※】

・あくまでも「ロック」を中心にしているので、エレクトロニカやポップスなどは少なくなる。ご了承ください。

Holy Moly! / Blues Pills

release:2020.8.21

Proud Woman MV on YouTube

2011年にスウェーデンで結成されたブルーズ・ピルズの4年ぶりのニューアルバム。

中核に据えられる地を這うような明確なブルーズを背景に、何かを解放したように躍動するグルーヴがロックンロールの楽しさを再び蘇らせたかのよう。ブルーズ直系のハードロック成分を多く含むタイプの楽曲が中心になってはいるものの、パンクとオルタナティブの隙間を泳ぐようにして進行していくアンサンブルは、非常にタフ。またM4「California」では、サマー・オブ・ラブを高らかに歌い上げ、追憶を魅せる様は、明確にパンクの萌芽を感じさせる。

故にロンドン・パンクへ移行する前のアメリカはニューヨーク・パンク、特にパティ・スミスやヴェルヴェット・アンダーグラウンドを想起させる。従って本作は60年代のサイケデリアとハードロックへの傾倒が顕著で、その時代の空気感を持つアルバムと思う。だが、その一方で、楽曲における演奏やプロダクションは現代的に構築されている為、あくまでもダイナミズムを主体としたアプローチの中で、先述した「過去性」を演るという難しい作業をこなしている。また、直接的なアフリカン・ミュージックとの関連はないが、ゴスペルなどのブラック・ミュージックへの深い理解がある上で、それらを破壊していくという衝動に富んでいる。

Moment / Dark Tranquillity

release:2020.11.20

Phantom Days MV on YouTube

スウェーデンを代表するデスメタルバンド、Dark Tranquillityの4年ぶりニューアルバム。

結成以来、メロディック・デスメタルをシーンに浸透させてきた大物バンドではあるが、同時期の同ジャンルバンドが、ゴシックメタルやメタルコアに移行していったり、NWOB(A)HM経由の王道かつ正統派HMに回帰していったりする中、彼らダーク・トランキュリティの先鋭的な旋律は少しも変わらず、更に強度を増して畳みかけてくるようである。

本作では北欧出身の冷徹な質感は残したまま、ヒロイックなメタルを増強し、ドラマティックに楽曲を構築していく様が見事。またこういったタイプのバンドは現代の音楽シーンを取り入れることを嫌う傾向にあるが、本作ではエレクトロニカ系サウンドを大幅に取り入れ、モダナイズされたメロデスを聴かせる。しかし、そのことによりサウンドやグルーヴが大きく変化する(ネガティブな意味における)ことはなく、よりシーンでの闘い方が先鋭化されたといってもいい。そして、何よりも本作から正式に加わったギタリストのクリス・アモットのプレイは、ヨハン・レインホルツと並び凄まじく、ザクザクとリフを刻む時とソロの絶妙な切り替えの緩急の妙が素晴らしい。普段、デスメタルなどを聴かない人にも聴いていただきたい作品。

Hypoluxo / Hypoluxo

release:2020.11.20

Nimbus MV on YouTube

2016年にデビューしたポスト・パンクバンドHypoluxoのセルフタイトルアルバム。

このコロナ禍という特殊な状況ではあるにせよ、様々な音楽が溢れるこの現代社会に見出される一つの休息地のようなアルバムだった。決してヒーリングミュージックというわけではないけれど、ポスト・パンクの静謐なる情熱をパッケージングした快作。もちろん、80年代のポスト・パンクには影響を受けていると思われる。

サウンドはタイトかつシンプルで、(意図的に)難しいことをやらない。ギターセは軽やかでありながらも、前面に出てくるとき以外はグルーヴを紡ぐこと、つまりリズムセクションそのものとして機能していることが面白い。また、ドラムスのソリッドな浮き具合も心地よく、他のセクションとの絡み方が非常に巧み。故に、普段ポスト・パンクというジャンルを聴かない人にも受け入れられやすいように思う。また70年代後半以降、変遷を遂げていくポスト・パンクというジャンルそのものが持つ都会感やモダン感を残存させつつも、一方でもの凄く純情な素朴感も感じる。冷静さと情熱を双方パッケージングしたよう。

The Slow Rush / Tame Impala

release:2020.2.14

Lost In Yesterday MV on YouTube

オーストラリアのサイケデリックロックバンド、Tame Impalaの5年ぶりニューアルバム。

ロックというものが1950年代以降、持ってきた多幸感や、ポピュラー・ミュージックとして存在してきたプロセスを封じた蒼き傑作。じっくり身体に沁み込ませるようにして聴くことで、新しい魅力を発見できる稀有なる一枚。”ロック”というお触書がありながらも、その内容は実に多様で、R&Bやヒップホップなどのブラック・ミュージックの要素に、ソフトロックやハウスの感覚を織り込み、それらをドリームポップへ集約させていく。

また、そういった集約は、60年代のロックンロール勃興期のプリミティブ性と、この2020年の新規性を交差させ、特定の時代の色に染まらない眩惑を映し出しているかのよう。一方で、何度も繰り返される反復性のある印象深いベースラインは、ディスコやハウス(ニューウェイヴとは異質の)の感覚に塗れており、過去と現在、そして未来が地続きに存在するということを、図らずして教示してくれる。そして、それはこのアルバムのコンセプチュアルな側面と奇妙にも合致する。

POWER UP / AC/DC

release:2020.11.13

Shot In The Dark MV on YouTube

2014年にリリースされた「Rock or Bust」から6年の時を経て、世界最強のロックバンド、AC/DCが放った本作「POWER UP」。どこそこのリフが良い、とか、そういった言論を超越し、「AC/DCのサウンド」ということを強烈に印象付けるだけの確かな下地を感じた。フィジカルに訴えかけてくるような、そのサウンドの重厚さは、数あるロックバンドでも容易に出せるものではない。

人種、性別、国、そういったあらゆるボーダーを超越し、聴く人を興奮させ踊らせ、ロックンロールの魂をリスナーに叩きつけていく。その姿勢は間違いなく世界最高のロックアイコンとして君臨するAC/DCの中核となり、半端でない現役感を印象として与える。

しかし、ニューアルバムをリリースしたのに、そのサウンドやグルーヴ、ミドルを重視した縦ノリ傾向などは、彼らの過去作と変わりがない。つまり新しくない。だが、それでも「変わらないこと」に恒久の価値が宿るが如く、どこを切り取っても圧倒的強度を誇るAC/DCのサウンドそのものが聴こえてくる。(長編レビューはこちら)

Bluesman / Tak Matsumoto

release:2020.9.2

Waltz in Blue MV on YouTube

前作「eniguma」から約4年ぶりとなるB’zのギタリスト、松本孝弘のソロアルバム。氷室京介や、シェーン・ガラースが参加。

タイトルには「Blues」という言葉が使用されているものの、このタイプの音楽は松本から見た”メンタリティとしてのブルーズ”であり、故にその精神性を重視した音作りになっている。だから、ブルーズが黒人音楽の一端として派生してきたプロセスをドキュメントしているわけではない。そしてそんな前提の中を突き抜けるのは、圧倒的に美しいメロディと、ギターの歌唱そのものであった。日本及び世界のロックバンドにおいては、徐々にギタリストのアイデンティティは必要ではない、あるいはそれよりも重視するものがある傾向になってきているものの、やはりクラシカルなギタリストとしての在り方を正々堂々と打ち立てる本作は、あまりに時代と逆行していながらも、強く、美しい。

また、松本のギタリストとしてのメロウ性や抒情性は、これまでの過去作と比較すると、明らかにナチュラルに紡がれており、決してそれ一辺倒で聴かせるプレイヤーではないことが理解できる。加えて、B’zで聴かせるプレイとは一線を画す(あるにはあるが)このオリエンタルな情緒は、明確に日本人ギタリストとしての矜持そしてアイデンティティに塗れ、聡明な作り手としての意識が伺える。そして、そもそもこの作品はインストゥルメンタルであるが故に、この音の美しさ、強さを表現するボキャブラリーが自分にないことを悔しく思う。

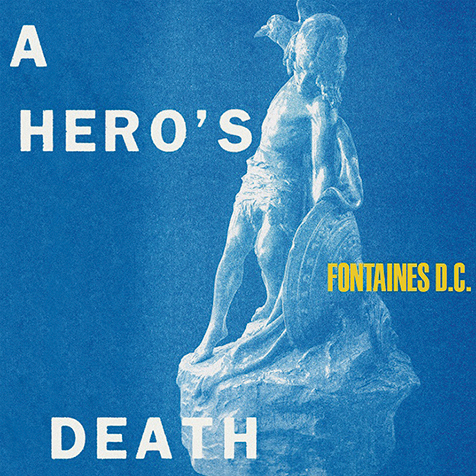

A Hero’s Death / Fontaines D.C.

release:2020.7.31

A Hero’s Death MV on YouTube

2017年に結成されたアイルランドのポスト・パンクバンド、Fontaines.D.C.のニューアルバム。

個人的にこのバンドを知ったのは、映画監督:中島哲也の作品であるのだが、あまりに陰鬱な歌唱の中で響くポスト・パンクの妖しさに、一瞬にして心奪われてしまった。不協和音とも言えないこの不穏さを音に昇華し、極めて冷静沈着な視座から、この現代のミュージックストリームを見つめたような怪作。多くの消えてゆくポスト・パンクバンドが、「ポスト」つまり「パンクの次の」という様式のみを継承していたのに対し、Fontaines.D.C.が本作で描くのは明確なパンクの萌芽で、現代のメインストリームに対する先鋭的なカウンターとしての機能だった。

だからこそ、このバンドが描く皮肉的な態度というのは、ロマン主義的イロニーであり、今では役割の破綻したリベラルな(つまり形式だけの)ものではない。また、サウンドはダイナミックかつソリッドにまとめられ、冷静と冷笑の皮に包まれたエモーショナルな心の動きが感ぜられる。これはポスト・パンクバンドには欠かせない必須のものであるように思う。

POST HUMAN: SURVIVAL HORROR / Bring Me The Horizon

release:2020.10.30

Teardrops MV on YouTube

全四作のEPを組み合わせて完成するBring Me The Horizonの「POST HUMAN」シリーズの第一作目で、最終releaseは2021年。

彼らのセカンド・アルバム「Suiside Season」を彷彿とさせる、ヘヴィな展開が多用された、メタルコアへの回帰が印象的な意欲作。ただ、プラトニックな回帰運動に収まっているわけではなく、謂わば10年代のエレクトロニカシーンと前作「amo」を踏襲した新境地という印象が強い。

一方で、初期メタルコアやポスト・ハードコアからオルタナティブなサウンドで移行し、現代的なポップス要素を上手に自分たちのサウンドへ消化してきたバンドでもあるので、故にそれらを内包した”集大成”的立ち位置を持つ作品でもある。また、『前作「amo」での魅せ方やキャリアを断絶するわけではなく、決して前時代的なメタルに安住しない』という姿勢も見られ、そういった意味においてその辺りのバランス感覚に長けているロックバンドでもあるような気がする。そしてBabymetalとのコラボは、単なる話題性というわけではなく、BMTHのヘヴィさとBabymetal由来のキャッチーさのギャップが大変面白く、10年代以降の正しいコラボレーションの形のようでもある。

深海の街 / 松任谷由実

release:2020.12.1

知らないどうし MV on YouTube

前作「宇宙図書館」から4年ぶりとなる、松任谷由実のニューアルバム。

全体を漂う暗く静謐なる雰囲気の中においても、その先に光や希望を見出すという示唆に富んだアルバムで、2020年を代表する極上のAOR作品となっている。恐らくはこのコロナ禍を強烈に意識した作品。またアルバム全体の流れやまとまりも大変に秀逸で、起承転結のはっきりした展開が描かれている為、この時代にアルバムごときちんと聴くという行為をしたくなる「盤」でもある。

加えて、流石は日本のポップスにおけるトップシーンを走り続けてきた存在だけあって、そのサウンドも生音を重ねたリアリティに溢れ、柔らかく力強い松任谷の声を惹きたてるセクション・ワークとなっている。特に、ブラス・セクションがリズム本線と絡み、一つの”うねり”を構築していく様は、キャリアの長さを証明しているよう。また、世間やミュージック・シーンのトレンドに阿ることもなく、純粋に自分の音楽を突き詰めようとする姿勢は、ある程度セールスの担保された大物ミュージシャンならではの在り方。

K.G. / King Gizzard & The Lizard Wizard

release:2020.11.20

Intrasport MV on YouTube

とにかく多作で知られるオーストラリアのサイケデリックロックバンド、King Gizzard & The Lizard Wizardのニューアルバム。9枚目のアルバム「Flying Microtonal Banana」の続編として制作された。

徹底的に繰り出される応戦的な各楽器の応酬。それらをアフリカン・ミュージックやインドなどの仏教的概念を経由したサイケデリアでざっくり包み上げて、リスナーに提示する豊かなサウンドを聴かせてくれる。所謂「名盤」とか「傑作」とか、そういったタイプのアルバムでないことは確かだが、何だかロックンロールのプリミティブな衝動を感じさせる。一つ間違えると不協和音になりかねない絶妙なバランスを武器に、複雑なリズムを主体としており、自由度の高いクリエイションの姿勢を窺い知ることができる。また、複雑な変拍子を決定づけるツインドラムスの存在感は圧倒的で、粘度の高いロックンロールを抽出しているかのよう。

キンギザは、オリジナルアルバムの多くにテーマ性を持たせ、一種のコンセプトのようなものを掲げているので、そういう意味では非常に聴きやすいバンドであるし、”音楽を言語化する”というコミュニティには欠かせない(つまりそれが一種の面白さとなる)バンドであるが故に、貴重なサンプルをドキュメントしているわけでもある。また、どうしても脳裏を掠めるのはTalking Headsの存在で、ジャンル。サウンドこそ違うものの、こういった異質なロックバンドを簡単に聴くことができるというのは、本当に素晴らしいことでもある。加えて、これには何の関連性もないとは思うが、スタンリー・キューブリックの映画を一本観たような気分になった。

2020年12月20日、OMOTE TO URAより【書籍】「めくるめくロックワールド100」を発売予定です。

内容は《ロックンロールが1950年代に登場して以降、ロックは様々な歴史的背景、あるいは政治的背景を持ちながら変遷し、多くのジャンルを吸収・咀嚼し吐き出してきました。本書ではそういった過程をふまえ、総頁数240頁、字数11万字超に渡り、世界中のロック・ミュージックのアルバムにおける「名盤・傑作」を、見開きで紹介する》というものです。是非こちらよりお買い求めください。

この度はコンテンツをご覧いただきありがとうございます。

次回もよろしくお願いいたします。